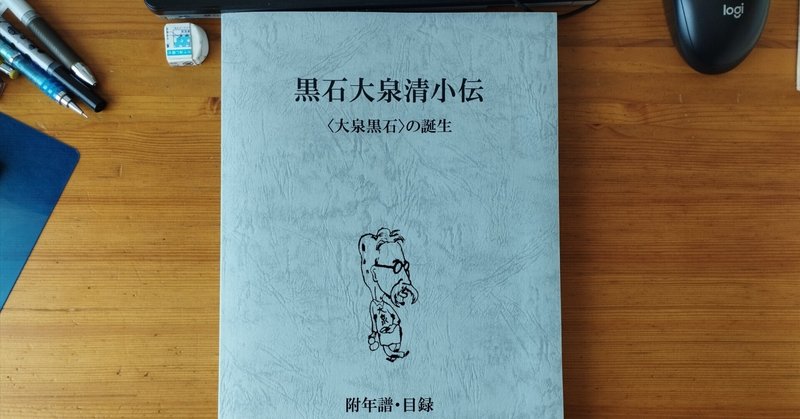

この度、卒業論文として執筆した大泉黒石の伝記研究を、私家版として少数部発行いたしました。拙稿は国立国会図書館(東京のみ)、日本近代文学館、神奈川近代文学館、長崎県立図書館郷土資料センターに寄贈いたしましたので、一定期間後にこれらの機関でお読みいただけます。また、インターネットでもダウンロードが可能となっております(黒石大泉清伝 - Google ドライブ)。本ブログでは、拙稿に関する追加や訂正等を発信していければと考えております。

拙稿の内容といたしましては、大泉清が「大泉黒石」として「誕生」するまでの軌跡を中心に検討した伝記研究となっております。主な新発見としては「大泉黒石」「大泉清」以外の筆名で発表された作品群があり、それらの作品から「大泉黒石」の作家業を再検討いたしました。年譜では可能な限り詳細に黒石の足跡を追いました。目録は国松春紀氏の目録に追加する形で作成いたしました。論文としては非常に拙いものではございますが、資料としてはいささかなりとも読者のみなさまのお役に立てるのではないかと愚考いたします。

ご参考までに、本文の「はじめに」を以下に引用しておきます。

★☆★

はじめに──「大泉黒石」をめぐって

昭和期に多くの滋味深い史伝を残した森銑三は、「人物研究雑感」において伝記研究の初歩を説いている[1]。曰く、優れた伝記とは、「ただ事実が順序立てて述べられているという以上に、その扱われた人物の個性が遺憾なく描き出されて居り、全体が一の作品としての文章美を持っているものといいたい。」さらに、そのような「伝記」足りえていなくとも、「報告書には報告書の意義と価値とがある」として、「新発見の資料を資料として報告し、それに幾分の解説を添えたものなども、報告書として大いに学界を裨益する場合があろう」と述べている。本稿もまた、あたう限り優れた小伝となるべく心掛けたが、それがどれほど果たせたかどうかは心もとない。しかし、「報告書」としては多少なりとも意義のあるものを書けたのではないかと思われる。

ところで、森銑三には『明治人物逸話辞典』『大正人物逸話辞典』という逸話集がある。参考図書の棚にこれらを見つけたとき、その題名からまず間違いなく大泉黒石の項目があるだろうと思い、目次と索引とに目を通した。ところが、意外なことにそのいずれにも黒石への言及は無い。『大正人物逸話辞典』の「序文」を読むと、むべなるかな、本書で扱われているのは「明治元年から、二十年までに出生した人物」が主で、「二十六年以後に生まれた人々は、加えることをしなかった」という。黒石こと大泉清の生年はちょうど明治二十六年(1893)である。それでは仕方ない、と思ってしばらく本書は読まないままであったが、ある時坪内祐三氏がこれを書評しているのを発見した[2]。坪内氏は、本書に扱われていないのを不審に思った人物として松崎天民、宮武外骨、伊藤銀月、梅原北明、大泉黒石、田中貢太郎を挙げ、「どうやら森銑三はアクの強い人があまり好きではなく、自身のその好悪が所々に反映されているようだ(そしてそれがまた、この辞典を、他の人名辞典とは一味違う魅力的なものにしている最大の要因でもある)」と述べている。黒石と北明は1893年以降の出生なので辞典に漏れたことは必然ではあったが、それはそれとして、確かに氏が挙げた人物は一癖あって扱いに困るような人物ばかりであるし、何より森銑三にはどこか似つかわしくないようだ。

大泉黒石という作家には、曰く言い難い「いかがわしさ」が漂っている。それは単に彼の「混血児」としての風変わりな来歴にのみ拠るのではない。彼の「いかがわしさ」は、その表現・記録の形式にも由来すると考えられる。大泉黒石という人間を知るためには、何よりもまず彼の主著の一つである『俺の自叙伝』を読むことになる。ところが、そこに書かれているのはあまりにも奇想天外な物語であり、当時これを読んだ『中央公論』編集者の木佐木勝が書き残したように、「読んで面白いとは思ったが、少し面白すぎる」[3]。つまり、あまりにも話がうまくできているので、読んでいるうちに事実かどうか疑わしく思われてくるのである。

実際、自叙伝第一篇が発表された際に久米正雄が指摘したように、よく読むと年代や登場人物の記述に事実との食い違いがあるし、作品内の記述間にも矛盾が散見される。さらに、黒石には他にもいくつかの自叙伝的作品があるが、それらを比較検討してみると地名や時系列等の記述に整合性が取れない場合が多い(なお『俺の自叙伝』に限らず、大泉黒石が自身の半生や身の回りの出来事を題材にして書いた作品群のことを本稿では「自叙伝的作品」と呼ぶことにする)。そのうえ、彼の自叙伝的作品に描かれた彼の幼少期、青年期、労働者時代を裏付ける一次資料は今のところほとんど発見されていない。

分量の上では大泉黒石による「大泉黒石」の記録が最も多いのだが、それは多分に胡乱なテクストであり、それのみによって信頼性の高い形で彼の生涯を再構築することは不可能である。しかし、第三者による客観的な資料が少ないために、多かれ少なかれ「黒石による黒石」とその自由奔放なエクリチュールを通さなければ「大泉黒石」という人間は知り得ない。つまり、大泉黒石を知るということは、結局は「黒石による黒石」を読むということであり、それは常に「いかがわしさ」と共にあるといえる。この「いかがわしさ」を無視して「大泉黒石」について語ってしまうと事実と虚構のあわいに踏み迷うことになる。一方で「いかがわしさ」と戯れているだけでは伝記研究は成り立たない。

さらには、『俺の自叙伝』以後の生涯も自叙伝に劣らず型破りで──数え切れないほどの作品を雑誌や新聞に寄稿したり、長編小説『老子』がベストセラーになったり、表現派映画「血と霊」の制作に携わったり、山村や温泉場に入り浸ったり、戦後は横須賀の進駐軍で通訳を務めたり──なんとも論じにくい人なのである。

しかし、いやそれゆえにこそ、「大泉黒石」は並々ならぬ興味を惹き付けるのであり──自叙伝の第二篇を読んだ木佐木勝は「面白いことは無類だが、面白すぎてすこし頼りがない」と書き残したが[4]、それは頼りがなくなるほど面白いということでもあり──その怪しげな磁場においてこそ、もっと「大泉黒石」を知りたいという欲望が喚起されるのである。ここにおいて、論じることの困難は同時に誘惑に通じている。

それでは、「大泉黒石」にはどのようなアプローチが可能なのだろうか。この作家の再評価ないし再発見は1960年代後半辺りから始まったと言えるが、その頃から2024年現在までの間に論者によって実に様々なアプローチがあった[5]。

伝記の作成・文学史上の再評価・資料の発掘等、オーソドックスな伝記研究で代表的なのは、志村有弘氏と中本信幸氏の仕事である。両氏は70年代から現在に至るまで様々な形で黒石の再評価を行われており、その功績は計り知れない。遺族や旧友への聞き取り調査を含む志村有弘氏の「大泉黒石の文学と周辺」は第一級の資料であるし、氏が当時編集されていた雑誌『文人』(文人の会)において遺児の方々に回想を書く場を与えられたことは伝記研究への重大な貢献であった。特に大泉氵(け)顕(ん)氏(大泉家次男)の一連の「大泉黒石伝」は重要である[6]。ロシア文学研究者である中本信幸氏は、ロシアへの黒石の紹介、ロシアにおける黒石の父アレクサンドルに関する調査の依頼(グザーノフ氏)、ロシア文学の観点からの比較文学的アプローチ等、氏にしか成し得ない形で研究を進められた。また氏による菅野青顔氏へのインタビューも、黒石のあまりスポットライトの当てられてこなかった側面を明らかにしており貴重である。

1988年に『大泉黒石全集』(緑書房)全9巻が刊行されたこともあり、90年代以降は中沢弥氏の作品論をはじめとして様々な観点から黒石が論じられるようになってきた。例えば、大衆文学・怪奇小説・部落問題文芸等の文学史の観点からの再評価が挙げられる(他に、佐相勉氏や四方田犬彦氏の仕事をはじめとして映画史の観点からの研究・再評価も進んでいる)。最近では、清水正氏(文芸批評家、元日本大学芸術学部教授)によるウェブサイトや企画展等を通した黒石の紹介や大泉淵(えん)氏(大泉家四女)へのインタビューがある[7]。大泉淵氏へのインタビューでは、池田康子氏やソロコワ山下聖美氏によるものも大泉家や林芙美子について貴重な情報を提供している。

書誌学的なアプローチとしては、由良君美氏らによる蔵書の紹介、全集刊行時に編まれた書誌、左近毅氏の目録、志村有弘氏の目録、谷澤昌美氏の調査、その他多くの人々の貢献がある。これらの集大成が国松春紀氏による著作目録及び参考文献目録であり、氏の仕事がなければ本稿は成り立たなかった[8]。

文学理論の観点から黒石を再評価した先駆者が、由良君美氏である。氏はその晩年の仕事として『大泉黒石全集』刊行において重要な役割を果たされた功労者でもある(なお全集刊行にあたっては、編集委員の辻淳氏、志村有弘氏、大泉淳(きよし)氏=大泉家長男、緑書房社長の中村利一氏、調査や資料収集に貢献された方々など、多くの人々が携わられた)。『全集』の解説は全て由良氏によるものであり、浩瀚な知識と文学理論への深い理解によって多くの示唆に満ちた解説を残された。かつて宇野浩二は黒石と岡本一平の作品について「現今の小説壇にもって来ても、三流作家は無論のこと、一流作家の間に伍して、決して遜色のあるものではない(…)小説家的な見方に於いて、この両者は又決して三流作家の亜流ではない」と評価する一方で、「何と説明するべきか、実は私にもはっきり言えない」と断りながらも、彼らの作品は「小説でない」、あるいは小説として「変格のものではなくて、正に破格」であると評した[9]。当時の作家が評価に困ったような黒石の作品が、ある意味において「正当」に評価されるには、文学理論の刷新をはじめとする新たなパラダイムの到来を待たねばならなかっただろう。大学時代に由良氏から大泉黒石を教示された四方田犬彦氏は、「世界文学」というパースペクティブにおいて黒石を捉え直し、初めてその全生涯を描いた評伝を書かれた(それまでも志村氏や中本氏による伝記研究は存在したが、黒石の全生涯を一つの評伝として描いたのは四方田氏が最初である)。この評伝は2020年から2022年にかけて『図書』(岩波書店)で連載され、2023年に『大泉黒石 ──わが故郷は世界文学』(岩波書店)としてまとめられた。氏はその「あとがき」(及び帯文)で「昨今の比較文学研究における多言語性・脱領域性・脱ナショナリズム性への注視が、これまで虚人、虚言癖のある「混血児」としてしか認識されてこなかった黒石の全体像を、しだいに明らかにする文脈を整えつつある」と述べている[10]。「大泉黒石」という規格外の人物を捉えるにあたって、それらは欠かせない視点である。最近では、山本歩氏が比較文学的アプローチや文学理論等を駆使した読解によって新たな「大泉黒石」像や作品解釈を提示されている。

もちろん、学問的なアプローチが全てではない。やや変な言い方だが、大泉黒石は好事家的なアプローチが多い作家でもある。西村賢太氏は「異端者にも、世にもてはやされる者とそうではない者の二種類があるなら」と仮定し、一種の天才ではあったが贋作事件を起こした「性格破産者」の倉田啓明などは「無論後者に属しよう」としたが、黒石は少なくとも後世においてはもてはやされる側の「異端者」であったといえよう[11]。学問的なアプローチを試みている論者の多くも、その初めは「こんなに面白い作家がいたのか」という驚きや好奇心とともに彼の生涯や作品へと分け入っていったはずである。黒石を「発見」した者は、まず純粋な好奇心、個人的な関心からその書を読み、集め、その体験を披瀝してきた。私もまた四方田犬彦氏の評伝によって目を開かれ、その人間や作品に強く惹かれたのであった。

さて本稿では、以上に挙げたようなこれまでの成果を踏まえつつ、主に新資料やこれまであまり注目されてこなかった資料をもとに、「大泉黒石」の「いかがわしさ」を地道に解きほぐしてみたいと思う。それは、半ば「神話」化しているといっても過言ではない「大泉黒石」の「虚像」を批判し、一定の「実像」を精査する作業でもある。それを通して「大泉黒石」の諸作品からは見えてこなかった大泉清の姿が見えてくるだろう。

梗概を示しておく。

「第1章:出生と孤独──長崎のロシヤ人」では、まず黒石こと大泉清の誕生とその幼少期について論じる。次に母と父に関する情報をまとめる。父アレクサンドルについては既にグザーノフ氏の研究があったが、2020年にはВ.Г. Шаронова氏が「漢口におけるロシア人外交官:アレクサンドル・ステパノヴィチ・ワホーヴィチ」を発表されている。Шаронова氏のものは未だ日本に紹介されていないと思われるので、主に氏の論文の内容を紹介しつつ、適宜グザーノフ氏の研究や黒石自身の回想と比較検討する(なお章題は島尾敏雄が大泉黒石に関する思い出を綴った随筆「長崎のロシヤ人」から借りた)。

「第2章:学生時代──海外遊歴の謎・文学への目覚め」では、父アレクサンドル没後の清の動向について考察した後、さながら「もう一つの自叙伝」とでもいうべき大谷清水『午』を紹介する。次に、隠されていた海星商業学校と、その後に中途入学した鎮西学院の中学部での学生生活、そして彼の文学への目覚めについて論じる。鎮西学院卒業後の動向を考察した後、ミヨとの結婚と第一子の誕生、第三高等学校入学までの軌跡をまとめる。

「第3章:労働者時代」では、主に大泉黒石の自叙伝的作品を中心に、彼の労働者時代に関する記述をまとめる。肉体労働と同時進行で、彼は少しずつ文筆業の方へ近づいて行った。第一高等学校に入学して、まもなく通わなくなってから、彼の赤本作家としての活動が始まる。

「第4章:赤本作家時代──丘の蛙・大谷清水ほか」では、まず赤本、赤本屋という用語について確認してから、清と赤本屋の関係=清の文筆業の端緒について考察し、次いで「丘の蛙」「大谷清水」という筆名での活動、その作品について論じる。また、同時期の『中学世界』への寄稿と大泉清『卵を多く産ませる素人養鶏』についても検討する。最後に『文壇出世物語』に語られている清の赤本作家時代について検討する。なお、丘の蛙、大谷清水、そして次章で紹介する泉清風の作品は、ほぼ全てNDLデジタルコレクションで閲覧可能である。

「第5章:〈大泉黒石〉の誕生と泉清風」では、まず彼が春江堂書店という赤本屋で働いていたこと、同書店から彼自身も赤本を発表していたことを明らかにする。そして、その筆名である可能性が極めて高い「泉清風」という作家について概説及び考証を行う。次に、1917年11月において「大泉黒石」「大泉清」「泉清風」という三つの名義の活動が同時に開始されたことを確認する。それから、大泉黒石/大泉清としての活動にある共通の戦略が潜んでいたことを読み取り、その画期性について論じた後、自叙伝が発表されて一躍有名になるまでの大泉黒石/大泉清としての活動の軌跡を追う。さらに、自叙伝発表後の作者像と作品の受容についてまとめる。最後に、1917年11月以降の分裂した活動を統一的に捉え直す。

「第6章:不幸な誕生──姿の消し方」では、「自叙伝」で一躍有名になってからの創作活動について「スランプ」という観点からまとめる。時代を経るにつれて彼の執筆量は減っていくが、これはよく言われるような「文壇」からの「排斥」というよりは、清自身の内在的な問題によるのではないか。そしてその原因は、まさに彼が「自叙伝」によって「誕生」したことにあったのではないかと推測する。また、あらゆる作家や出版社から見放されたという説への反証として、目録・年譜作成作業の過程で見えてきた彼の決して狭くない交友について簡潔にまとめる。

以上に加えて、本論では論じられなかった点について考察した補論を三つ加えた。「〈大泉黒石〉の/という「嘘」をめぐって」では、大泉黒石と嘘の関係、黒石が知人に関してついた嘘、そして本当に多国語を話せたのかということについて考察する。「大泉黒石の〈シベリア行〉追跡」では、これまで謎が多いとされてきた1918年冬のシベリア行について、彼が赴いた西伯利新聞社の旧社員の回想等をもとにその「実像」を探る。「『俺の自叙伝』の成立・丘の蛙の剽窃」では、『俺の自叙伝』のテキスト・クリティークの試みや「丘の蛙」という筆名で彼が書いた本の剽窃箇所を一覧にした。

「資料編」としては、できる限り詳細に彼の足跡を追った「黒石大泉清詳細年譜稿」、清の筆名であると考えられる作家の目録「丘の蛙・大谷清水・泉清風著作目録」、国松春紀氏が作成された目録への補遺として「「大泉黒石著作目録」補遺(国松春紀氏作成目録への追加)」および「「大泉黒石参考文献目録」補遺(国松春紀氏作成目録への追加)」を収録した。本文を読む際の補助となれば幸いである。

以上、本稿では大泉黒石の全盛期の作品の分析はほとんど行っておらず、大部分は前半生の伝記的研究となっている。これは故のないことではなく、この作家を考えるにあたってはなによりその誕生及び誕生に至る軌跡に注目すべきであると私は考えている。細かな考証に終始していると言われればそれまでだが、それらの作業を通じてこそ「大泉黒石」は再定義されていくのである。結果的に全体としては地味なものになってしまったきらいがあるが、「大泉黒石」に興味のある読者にとっては多少なりとも刺激的な小伝になったのではないかと思われる。

なお、本稿では黒石大泉清のことを原則的に「大泉清」あるいは単に「清」と呼んでいる。本稿においては、「大泉黒石」──特に『俺の自叙伝』の作者像としての「大泉黒石」──は、彼のそれまでの生涯や赤本作家としての活動の中から派生して生まれた一つのキャラクターであり、彼の一側面に過ぎないと考えている。そのため、伝記的記述をする際にこの筆名を用いることは不適当だと考えた。大泉黒石という筆名に慣れている方々にとっては読みにくいものになってしまったかもしれないが、本稿の趣旨をご理解いただければ幸いである。ただし、単に作者名を指す場合はその筆名にしたがった(例:大泉清『俺の自叙伝』ではなく、大泉黒石『俺の自叙伝』と書く)。

史料を引用するにあたっては、主に入力上の都合により、基本的に旧字体を新字体に改め、かな遣いも新かな遣いに統一した。また、引用文の中には現在の観点からは不適切な表現が含まれるが、筆者が既に故人であることや、執筆当時の歴史的背景に鑑み、そのままとした。

[1] 森銑三「人物研究雑感」『森銑三著作集 第12巻 (雑纂)』中央公論社、1974年、270-282頁。

[2] 坪内祐三「森銑三は天民が嫌い?」『ちくま』301号、筑摩書房、1996年、31頁。『探訪記者松崎天民』筑摩書房、2011年にも収録。

[3] 木佐木勝『木佐木日記─滝田樗陰とその時代─』図書新聞社、1965年、22頁。

[4] 同44頁。

[5] 私の知る限り、大泉黒石の再評価ないし再発見の直接的な端緒は1969年7月に刊行された谷川健一、鶴見俊輔、村上一郎編『ドキュメント日本人9 虚人列伝』(学芸書林)に大泉黒石『俺の自叙伝』が抄録されたことに求められると思われる。解説は鶴見俊輔氏で、この巻に『俺の自叙伝』を収録したのも鶴見氏であり、さらに氏は1990年初頭に大泉黒石の評伝の著者として四方田犬彦氏を推挙されたという。ただしその当時、四方田氏は「黒石について一冊の書物を上梓するだけの力が自分にはまだないと感じていた」ため断ったという。また、その時は鶴見氏が推挙したとは知らされていなかったようだ(四方田犬彦『大泉黒石 ──わが故郷は世界文学』岩波書店、2023年、210頁)。間接的には、1965年3月に『秋田雨雀日記1 1915〜1926』(未来社)、12月に『木佐木日記─滝田樗陰とその時代─』(図書新聞社)が刊行されたことが挙げられる。特に『木佐木日記』では新米編集者の視点から大泉黒石の動向が印象的に描かれており、刊行当時の書評にも黒石への言及が散見される(例えば小田切進「大正ジャーナリストの情熱」『朝日ジャーナル』8巻5号、朝日新聞社、1966年や、無署名「ジャアナリストの情熱と生活」『群像』21巻2号、講談社、1966年など)。これらの日記の刊行は、(島尾敏雄の随筆や関係者の回想を除いては)『老子』の作者としてかろうじて記憶されていたに過ぎない大泉黒石への再注目を促したといえるだろう。

[6] なお、「さんずい」に「顕」という漢字が手持ちの機器では入力できないため、本稿では

「氵顕」として表記させていただくことを何卒ご了承いただきたい。

[7] 「清水正ブログ」(https://shimizumasashi.hatenablog.com/)、最終閲覧2024年4月2日。

[8] 国松春紀氏は自ら発行している「山猫通信・宮ヶ谷版」で目録を発表されている。これがまとめられたもので、全国の図書館に寄贈されているため閲覧しやすいのが『大泉黒石・国松孝二・小林勝・豊島与志雄』(深井人詩編集「文献探索人叢書」14、国松春紀書誌選集)、金沢文圃閣、2013年、『大泉黒石・小林勝・獄中作家(永山則夫他)』(同25、国松春紀書誌選集2)、2015年、及び『豊島与志雄・筑波常治・獄中作家(永山則夫他)』(同28、国松春紀書誌選集3)、2016年である。このうち大泉黒石に関する目録が収録されているのは選集の1と2で、後者には前者への追加分が収録されている。誠に勝手ながら、この目録に追加する形で筆者も目録を作成させていただいた。

[9] 宇野浩二『文芸夜話』金星堂、1922年、281-282頁。

[10] 四方田犬彦『大泉黒石 ──わが故郷は世界文学』岩波書店、2023年、205頁。

[11] 西村賢太「異端者の悲しみ」『稚兒殺し 倉田啓明譎作集』龜鳴屋、2003年、290頁。ちなみに、西村氏も『大泉黒石全集』を架蔵されていたということは『雨滴は続く』(文藝春秋、2022年、80頁。文春文庫2024年、93頁)や『誰もいない文学館』(本の雑誌社、2022年、84頁)から窺われる。